<독서 노트>

『차이와 반복』, 2장 「대자적 반복」을 읽으며 맴도는 개념들은 '응시contemplation'와 '자기 향유self-enjoyment'고, '균열crack'이다.

그 중, 크랙은 "데카르트적 코기토"와 "칸트적 코기토"에서 나온다. '나는 생각한다'라는 코기토cogito적 자아가 있고; '나는 존재한다sum'라는 자아가 있다. '나는 생각한다'라는 규정determination으로서의 실존이 있고 '나는 존재한다'라는 규정되지 않은undetermined 실존이 있다.

칸트가 '설치'한 감성과 오성이라는 범주의 붕어빵틀이 있다. 이 틀이 이성이 '만들어지는' 능력장치, 작용이다. 칸트의 선험이다.

*

상황을 정리하면 이렇다. 내 입장에서 볼 때, 나는 사유하고 지성을 발휘하며 내 자신을 '나'라고 말하지만. 이건 순전히 이 붕어빵틀의 능력에서 나온다는 걸 (칸트를 통해) 알고 배웠다. 나를 '나'라고 말하기 위해 의지하는 것이, 내 자신 안에서, 힘을 미친다는 상황. 붕어빵틀이 내 안에 있다는 사실이 위안이 되지만, 이 모든 능력은 내 자신에 의한 것이 아니다. 아니면, 나는 붕어빵틀인가?

들뢰즈는 이런 '나'를 '수동적 자아'라고 부른다. "나는 어떤 타자이다." 나를 나라고 부르는 자신을, 나 자신이라고 할 수 없는 상황. "주체는 능동성을 창출한다기보다 그 능동성의 효과를 느끼며, 능동성을 자신 안에서 어떤 타자로 체험한다." 그래서 내 입장은 어떤 수동적 포지션이 된다.

붕어빵틀과 나 사이의 틈, 균열. 크랙crack. 이것이, 본의 아니게 의도치 않게, 칸트가 발견해낸 드러낸 크랙crack이다. 졸라Zola의 크랙, 피츠제럴드Fitzgerald의 크랙, ...

처음부터 끝까지 나는 어떤 균열을 겪고 있다. 즉 나는 시간의 순수하고 텅 빈 형식에 의해 균열되어 있다. 이런 형식을 통해 볼 때, 나는 시간 안에서 나타나는 수동적 자아의 상관항이다correlate. 내 안의 어떤 틈이나 균열, 자아 안의 어떤 수동성, 바로 여기에 시간이 의미하는 바가 있다. 그리고 바로 수동적 자아와 균열된 나의 이 상관관계를 통해 비로소 초월론적인 것의 발견이나 코페르니쿠스적 혁명의 요소가 구성되고 있는 것이다.

—들뢰즈, 차이와 반복

*

<독서 노트>

망각은 어쩌면 축복이다. 그럴 것이다. 성실하게도 잊혀지는, 사라지는 내용들. 그래서 다시읽기를 하는데. 다시읽음으로, 예상치 못하게 만나는 새로움이 있다. 이렇게 다가오는 새로움은 쉽게 잊어버림으로 생기는 선물이다.

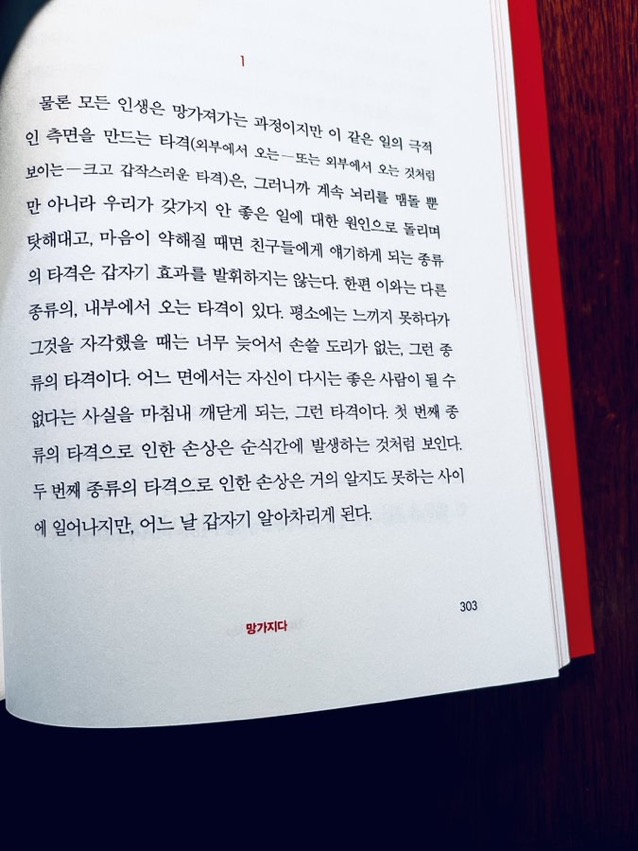

왜 그가—그가 누구든—두 과정, 비인칭적 과정과 인칭적 과정 사이에 근본적인 본성상의 차이가 존재한다는 것을 단순히 겸허하게 인정하지 않고, 그것들 사이의 관계를 통해서 작업하려는 어떤 시도의 요구/필요도 버리는 것일까? 들뢰즈에게 자극을 주었던 하나의 예, 피츠제랄드Fitzgerald에 의해 묘사된 금-감Crack-up의 예를 간단히 생각해보자.

—피어슨, 『싹트는 생명』, 2장 「차이와 반복」

*

처음 이 예를 접할 땐, 그 의도를 몰랐다. 이제사, 다시 읽음으로 어렴픗이 그 뉘앙스를 알겠다.

“The Crack-Up”은 1936년 잡지 <Esquire>에 게재된 에세이. 번역은 하루키의 글 한역이다. 피츠제럴드Fitzgerald.

*

<독서 노트>

『차이와 반복』, 1장 「차이 그 자체」의 전반부엔, 아리스토텔레스와 종과 류에 의한 동일성 개념의 어이없음에 대한 부분이 나온다. 아주 정확하게 데란다DeLanda가 말하는 하나의 문장으로 정리할 수 있는 부분이다. 들뢰즈가 말하고자 하는 바를 생물학(네오다위니즘) 개념으로, 한 문장 깔끔 정리.

> Put differently, for population thinkers heterogeneity is the state we should expect to exist spontaneously under most circumstances, while homogeneity is a highly unlikely state which may be brought about only under very specific selection pressures, abnormally uniform in space and time. <

개체군 사고를 가진 학자들에게 ‘heterogeneity(異質性、多質性)‘는 대부분의 상황에서 자연스럽게 존재할 것으로 예상되는 상태인 반면, ‘homogeneity동질성’는 시공간적으로 매우 특별한 자연선택의 영향 하에서만 발생할 수 있는 극히 드문 상태, 즉 추상적인 개념이다.

*

> For Deleuze the term ‘individual’ refers to an entity in the process of actualization, that is, before it acquires its final qualities and extensities. For example, a fully developed human being would be an actual entity, but embryo as it is being unfolded and developed would be an individual. One would be an extensive being, the other an intensive one. (See DR, p. 247, 250) <

> For the typologist [유형론자類型論者] the type (eidos) is real and the variation an illusion, while for the populationist, the type (the average) is an abstraction and only the variation is real. <

’평균‘는 추상적인 것이고 변이(변화)가 실재적인 것이다.

—Ernst Mayr,

—DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy

*

차이와 반복 4, 5장을 데란다DeLanda의 『Intensive Science and Virtual Philosophy』, 2장 「The Actualization of the Virtual in Space」와 3장 「The Actualization of the Virtual in Time」과 같이 읽는다.

*

<독서 노트>

Idea.

플라톤Plato에겐 ’이데아‘고 칸트Kant에겐 ‘이념‘이고 일반 철학용어론 관념(이념)이며 들뢰즈에겐 ’이데Idée’가 된다. 들뢰즈는 『차이와 반복』에서 이 모든 것을 그냥 ‘Idée’로 쓴다. 영어번역에선 ’Idea’로 나오고, 한역은 ’이념’으로 나온다. 박정태는 「드라마화의 방법」에서 ‘이데‘로 번역한다.

“요컨대 dx는 이념이다“ (차이와 반복, 4장 차이의 이념적 종합)라는 말은 ”요켠대 dx는 ’이데‘이다“라는 말이다.

*

일단 빈약한 철학 상식을 위해 칸트의 이념Idea을 정리함. 『Deleuze's Difference and Repetition: An Edinburgh Philosophical Guide』 (Henry Somers-Hall) 에서.

칸트에 의하면 사유thinking는 인식능력들faculties이 서로 연결되어 관계를 만들면서 이루어진다. 이 관계와 연결에 트러짐이 나타나면 (살짝 삑사리가 나더라도), 오류가 발생할 여지가 생긴다. 지식knowledge을 통합하는 기능을 담당하는 이성reason에도 오류의 여지는 있게 된다. 예를 들어서, 우주의 시작은 언제인가? 라는 물음은 가능한 경험이라는 한계를 넘어선 어떤 것이 된다. 이성reason이 편하게 답하기 뻘쭘한 상태.

이 경우에 나타나는 것이 “Ideas” 칸트의 ’이념들‘이라고 이름지어진 (칸트 이론 내의) 일종의 ‘원리principle‘다. 경험의 영역을 넘어선 그 무엇에 대해서도 붕어빵틀이란 시스템이 작동할 수 있는 것은 ’이념들‘이란 원리가 있기 때문이다. 유물론을 넘어서 관념론이랄까.

장황한 얘기를 한 마디로 줄인다면: 생각할 수 있지만, 알 수 없는can be thought but not known것이 이념idea의 대상이다. “경험을 넘어선 것으로서 이성의 인식 대상이 되는 것”이 칸트의 이념Idea이다. 경험의 한계를 넘어선 것이기에 알 수 없고 사유할 수만 있다. 불가피한 오류는 이성의 숙명. 이때 이성은 선험적 가상transcendental illusion의 영향 하에 있는 것이라고, 칸트는 말한다.

> 이것은 마치 지평선의 바다가 해변보다 더 높게 보이는 것처럼, 혹은 달이 뜰 때 더 크게 보이는 것처럼 피할 수 없는 가상illusion이다. 우리가 더 높은 광선을 통해 바다를 보듯, 또는 천문학자가 이 가상에 속지 않으면서도 달이 더 크게 보이는 것을 막을 수 없듯이, 이 가상도 마찬가지로 피할 수 없다. < (순수이성비판)

생각해볼 수 있지만, 알 수 없는 시츄에이션. 칸트는 이런 이념의 상태status of Idea를 ‘problematic’하다고 말한다.

*

<독서 노트>

4장 「차이의 이념적 종합」 (Sythèse idéelle de la différence)의 영역은 ‘Idea and Synthesis of Difference’이다. 친절하지 못한 번역이라고. 제목을 풀어쓰면: 차이의 종합을 위해서 이념이 필요하다. 혹은, 차이의 종합은 이념을 통해서(이념으로, 이념에 의해)이루어진다라는 뜻이라고, 한다.

칸트의 이념Idea과 ‘문제적’이라는 개념을 해설하는 것으로 시작하는 4장. 곧 바로 수학의 미분(비)을 칸트 이념을 대체하는 예로 설명한다. 그리고 다양체와 이념의 세 가지 예들. 들뢰즈 입장에선 이보다 더 친절할 수가 있을까. 하지만.

이데Idée를 끄집어 내기 위해 칸트의 이념Idée을 그 배경으로 설명하기에 『차이와 반복』에 나오는 ‘이념‘은 두 가지 뉘앙스가 겹치기도 한다. 서로 상반된 것도 아니면서 비슷한 분위기가 있으나 다르다. 이런 사정을 의식하며 읽어야 한다.

’본질essence’의 경우 두 의미가 혼재한다. 흔히 정의하는 본질이 나오고, ”우연, 사건, 의미 들을 가리키는 말“인 (들뢰즈의) ’본질’이 나온다.

본문에 나오는 “이념은 본질이 아니다”에서 본질은 ’비들뢰즈‘적 본질이고, “따라서 유기체의 발생이나 발전은 본질이 현실화되는 과정으로 파악되어야 한다”에서 본질은 들뢰즈적 본질이다. 이념을 ’구조-사건-의미‘로 친절히 한 마디로 설명하는 부분도 나온다. 그래서 “이념은 본질이다“라고 말해도 된다.

각설하고, 『차이와 반복』은 천천히 읽어야 하는 책이다.

*

> 다양체의 연극a theatre of multiplicities은 문제들의 연극, 언제나 열려 있는 물음들의 연극이다. 이런 연극은 관객, 무대, 등장인물들을 실재적 운동 속으로 끌어들인다. 무의식 전체가 실리는, 배움의 운동으로 끌어들이는 것이며, 이 무의식의 마지막 요소들은 여전히 문제들 자체이다. < (4장, 차이의 이념적 종합)

푸코의 「Theatrum Philosophicum」의 ‘극장’은 여기서 나왔나, 싶다.

이 “극장철학”은 판소리를 닮았다. 판소리는 고정된 스크립트가 없다. 매 공연마다 소리꾼의 너름새라는 즉흥성에 따라 변한다. 창(노래), 아니리(대사), 발림(동작)이 결합하는 하나의 다양체다. 규칙적인 장단들이 있지만 장단은 리듬의 강도intensity에 따라 흔들린다. 다른 분위기를 만든다. 소리꾼은 가면을 바꾸면서 다른 대상을 표현한다. 관객의 추임새가 판을 주도할 수도 있다. 흥이 난다.

판소리는 다양체이고, 탈주선이고, 리좀이고 ‘기관 없는 신체BwO’이기도 하네.

*

<독서 노트>

이데(들뢰즈의 이념)Idée는 평범하게 표현하자면, 사유의 기본 요소다.

플라톤의 대화Dialogue는 “덕virtue이란 무엇인가?”라고 묻지 않는다. 대신, “덕이 가르칠 수 있는가?”라고 생뚱맞은 질문으로 시작한다. 부정과 반어, 일종의 변증법을 거쳐 이성의 도약을 이끌낸다. 이데아를 직관할 수 있게 된다. 들뢰즈의 ‘드라마화dramatization’은 플라톤에게 빚지고 있다. 무엇? 이 아니라, 언제, 어디서, 누가, 어떻게, 왜? .. 이런 물음들. 이런 물음들이 문제problem가 현실성actuality을 갖게 되는 조건들이 된다. 이런 의미에서 이데Idée는 문제problem이기도 하다. 그래서 실천적이다.

알 수 없지만 생각할 수 있다는 칸트의 이념은 지각할sensible 수 있는 경험을 뛰어넘으려는 성향, 계기가 된다 (칸트철학에서 나오는 자유freedom). 개념concept은 이런 의미에선 가능한possible 경험의 바운드리를 정의할 뿐이다. 들뢰즈는 이런 식으로 ‘Idea’와 ‘concept’을 나눈다.

『Gilles Deleuze: Key Concepts』3번째, 「Differnce, Repetition」에서 부분 요약 정리. 그나저나, 이데Idée에는 칸트의 이념, 흄의 관념, 기철학의 기氣.. 뭐 이런 뉘앙스들이 겹쳐보인다. 나한텐 그렇게 다가온다.

*

정확히 말해서 이념들은 바로 코기토의 사유들, 사유의 미분들이다. 또 코기토 배후에는 어떤 균열된 ‘나‘가 있고, 이 나는 자신을 가로지르는 시간의 형식에 의해 처음부터 마지막까지 쪼개져 있다. 그런 한에서 이렇게 말해야 한다. 이념들은 그 균열의 틈바구니에서 우글대고 있고, 그 균열의 가장자리로 게속 기어 나오고 있다. 그 틈바구니의 안팎을 끊임없이 드나드는 가운데 수없이 상이한 방식들로 구성되어 있다.

만일 이념이 사유의 미분이라면, 각각의 이념에 상응하는 어떤 미분법이 있는 것이며, 이때 그 이념은 사유한다는 것의 의미를 표현하는 알파벳에 해당한다.

이념들은 다양체들이다. 각각의 이념은 어떤 다양체, 어떤 변이variation체 이다. Ideas are multiplicities: every idea is a multiplicity or a variety.

—4장, 차이의 이념적 종합

*

<독서 노트>

낯설고 추상적이라 난해해보이는 ‘막-주름 운동’은 이념의 세 가지 예들 다음에 나온다. 물리학적 이념(에피쿠로스Epicurus), 생물학적 이념(조프루아 생틸레르Saint-Hilaire), 사회학적 이념(마르크스Marx)들 예가 나오는데.. 이런 이념들은 서로 공존하고 있다고. 이념은 공존복합체라고. 그뿐 아니라 그 공존체 안에서 계속 변한다. 이념은 변이체variety이기도 하다. “이런 이념이 보여주는 구별과 공존의 사태”를 표현하는 말이 막-주름 운동perplication이다.

윌리엄James William은 이런 식으로 풀어준다: 막-주름 운동perplication을 “folding of all things in all others but to changing degree”로. 모든 것이 또 다른 모든 것 안에 접혀 있으면서 그 접혀 있는 정도와 깊이는 서로 다른, 그런 주름진 상태. 이념이 또 다른 이념들 안에 접혀 있고 그 주름의 정도와 깊이가 서로 다르게 접혀진. 엉켜진 이념 다발.

“Ideas must be defined as differentiated from, but also connected to, other Ideas.” (William, Deleuze's Difference and Repetition)

*

푸코의 사상을 정리한 들뢰즈의 「장치란 무엇인가」란 에세이. ‘장치apparatus’가 떠올랐다. 다른 차원, 층위에 있는 개념이지만, 뉘앙스가 겹친다.

“따라서 장치apparatus는 구성 요소들로서 가시성의 선, 언표 행위의 선, 힘의 선, 주체화의 선, 균열, 간극, 단층의 선을 가지고 있다. 이 선들 모두는 서로 교차하며 서로 뒤섞여 얽힌다.”(장치란 무엇인가)

*

부차모순vice-diction은 1장 「차이 그 자체」에 처음 나온다. 라이프니츠 용어다. “본질들의 구별을 유지하는 이런 무한소의 절차는 모순contradiction과 완전히 다르다. 또한 그것은 ‘부차모순’이라는 특수한 이름으로 불러야 마땅하다.”

헤겔의 모순contra-diction에 대립하는 개념이다. 부차모순은 이념 안에서 (사건, 우연들 안에서) 특이점들의 할당을 주관하는 (중요한가 아닌가를 평가하는) 것이다. “이념 안에서 획득된 계열들이 수렴하는지 아니면 발산하는지를 규정하는 것도 부차모순이다.”

어떤 이념을 갖는다는 것은 여전히 이런 것이다. 말하자면 각각의 이념은 사랑과 본노의 두 얼굴을 지니고 있다. 파편들의 모색, 점진적 규정, 이상적 부가체adjunct field들의 연쇄 안에서 볼 때 이념은 사랑이다. 반면 독특성singularities들의 응축 안에서 볼 때 이념은 분노다. 이 응축은 이상적 사건에 힘입어 ‘혁명적 상황‘의 축적을 정의하고 현실적인 것 안에서 이념이 터져나오게 만든다. 바로 이런 의미에서 레닌은 이념들을 지니고 있었다.

—4장, 차이의 이념적 종합

*

응원봉 혁명은 사랑과 분노가, 이념의 발산과 응축이, 혼재한 부차모순의 모습을 닮았다. 젊은이들은 이념들을 지니고 있었다. 2030 여성들 만세.

*

<독서 노트>

세계 전체는 하나의 알이다. […] 세계는 어떤 알이지만, 알은 그 자체가 어떤 연극이다.

The shortest is not simply the schema of the concept of straight, but the dream, the drama or the dramatisation of the Idea of a line in so far as it expresses the differenciation of the straight from the curved.

가장 짧다는 것은 단순히 직선 개념의 도식으로 그치는 것이 아니다. 그것은 직선과 곡선의 분화differenciation를 표현하는 한에서 또한 선line의 이념의 꿈, 드라마이거나 그 이념의 극화dramatisation이다.

*

여자, 남자. 수컷, 암컷. 서로 다른 생식기라는 도식. 성sex은 생식기의 이념의 꿈, 드라마이거나 그 이념의 드라마화이다. 성은 추상적인 그 무엇. 섹슈알리티sexuality만 있을 뿐. 세상엔, 도처엔 n개의 성sexualties이 있다. 읽으면서 푸코Foucault가 생각났다.

서머스-홀Sommers-Hall이나 윌리엄William의 경우도 드라마화는 5장에서 다루고 있다. 4장에서는 ‘이념Idea’의 관점에서 드라마화가 나오는데 5장의 강도intensities와 연결하면서 함께 드라마화를 설명한다.

잠재성에서 나타나는 명석-혼잡distinct-obscure한 구조가 현실성의 관계에서 드러나는 판명-애매clear-confused한 구조로 현실화되는 과정을 ’드라마화‘로… 뭘 이리 애매혼잡하게 설명하는지.

어쨌든, 4장 the end.