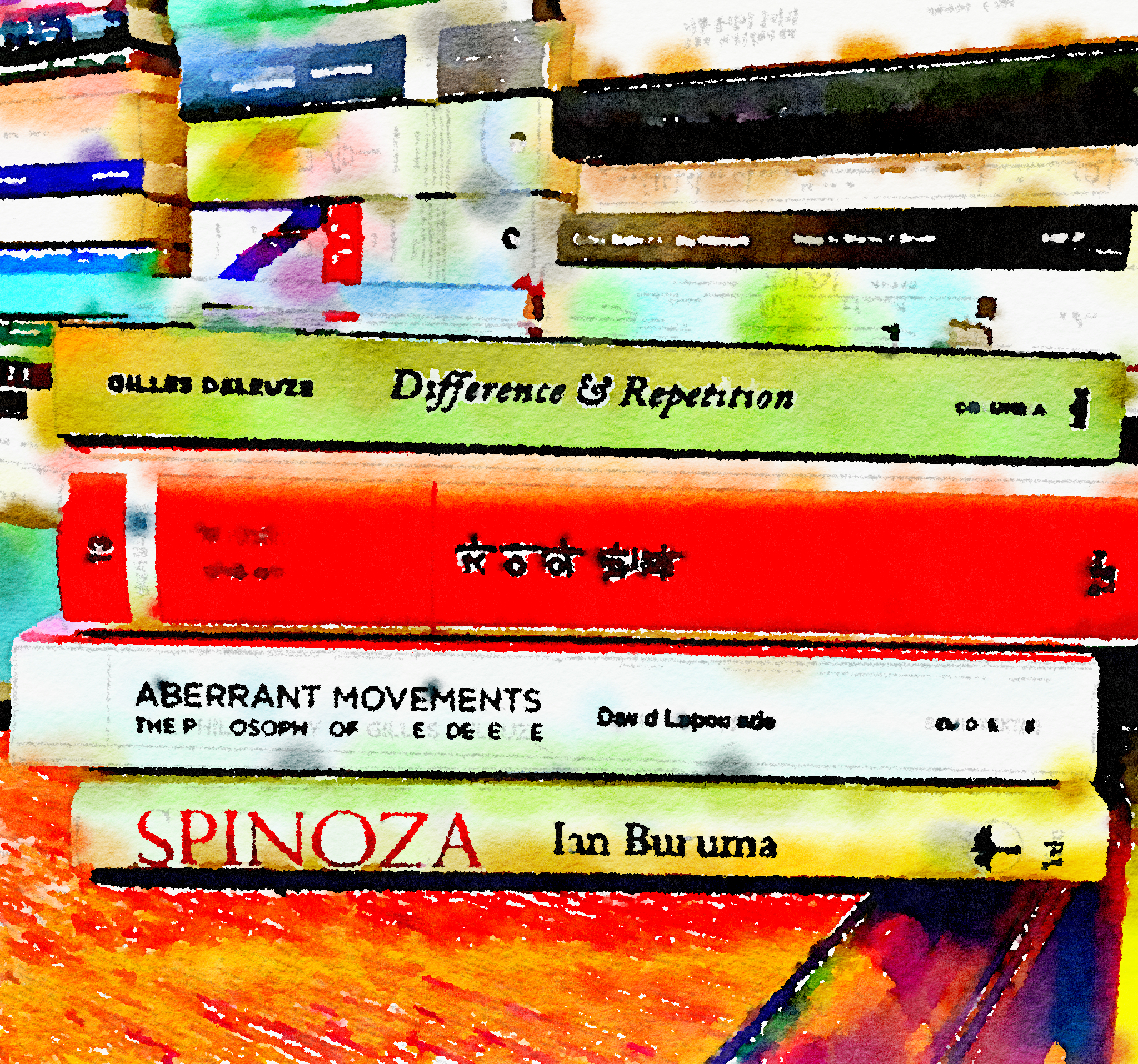

이 책들을 읽으며 봄을 지내고 여름을 맞기로 했다. 궁색하지만, 지금 내가 가장 잘하는, 내가 드리는 기도. 읽는 중 상쾌한 바람이 불어오길 바래. (떨리는 맘으로 정말 기도하는 맘으로.. 3월부터 읽기 시작했는데, “파면한다”는 상쾌한 바람이 불었다.)

**

<독서 노트>, 인용

> 시뮬라크르는 모상模像copy이 아니다. 시뮬라크르는 원형model들마저 전복하는 가운데 모상들을 전복한다. 즉 모든 사유는 침략이 된다. <

Il appartient au simulacre, non pas d’être une copie, mais de renverser toutes les copies, en renversant aussi les modèles : toute pensée devient une agression.

> 철학책은 한편으로는 매우 특이한 종류의 추리소설이 되어야 하고, 다른 한편으로는 일종의 공상과학소설이 되어야 한다. <

> 개념들은 서로 정합적이어야 한다. 그러나 이 일관성은 개념들 자체로부터 오는 것이어서는 안된다. 개념들은 일관성을 다른 곳에서 끌어와야 한다.

이것이 경험론의 비밀이다. 경험론은 결코 개념들에 대한 반동이 아니며 생생한 경험에 대한 단순한 호기심도 아니다. 거꾸로 경험론은 이제까지 결코 보거나 듣지 못했던 지극히 광적인 개념 창조를 시도한다. 경험론은 개념의 신비주의, 개념의 수학주의다. … 개념들은 사물들 자체, ‘인류학적 술어들’을 넘어서 있는 자유롭고 야생적인 상태의 사물들 자체이다. <

> 니체를 따라 우리는 반시대성을 시간과 영원보다 훨씬 심오한 것으로 발견한다. 즉 철학은 역사의 철학도 영원성의 철학도 아니다. 철학은 반시대적이며, 언제나 그리고 오로지 반시대적일 뿐이다. 다시 말해서 “내가 바라는 것은 이 시대에 반하는, 도래할 시대를 위한”(니체) 철학이다. <

*

”머리말Preface“ 중에 나오는 이 네 문장/문단이 『차이와 반복』을 쓴 이유가 아닐까. 이후, 들뢰즈의 에세이들과 책들에 깔려있는 밑바탕 되시겠다. 적어도 내겐 그렇다.

**

<독서 노트>

『차이와 반복』은 서론, 5개의 장chapter 그리고 결론으로 되어 있다. 서론과 결론을 포함해서 각 장들은 같은 주제를 다른 템포와 시각으로 전개하는 에세이들, 독립된 책들이라고 봐도 된다. 『의미의 논리』나 『천 개의 고원』처럼 필요할 때 각 장을 서랍 꺼내듯 열어 읽을 수 있는 책이다.

'차이' '반복' 하면, 일반적으로 동일성이란 개념이 있어야 성립한다 (고 생각한다). A가 있는데 옆에 A~가 있으면 '차이'가 생긴다. 다르다. 어떤 동일성과 차이나는 것이 된다. A가 있는데, 옆에 또 A가 나오면 그건 '반복' A의 반복이다.

문제는. 들뢰즈는 '동일성'이란 개념을 인정하지 않는다는 것. A라는 것이 '있다'는 것 자체가 성립하지 않는다. 우주는 계속 변한다. 베르그손의 지속은 눈덩이 구르듯 쌓이며 커진다. 같음, 동일성이 성립할 수 없다. 왜 그런지는 모르지만, 어느 구석 어느 순간을 봐도, 우주는 변한다. 은하수의 태양계 속 지구의 사정도 다르지 않다.

그 어떤 '대상'도, 그것을 보는 관찰자도 다 변한다. 변화 중의 그것을 변화 중의 내가 본다. 변화가 변화를 바라보는 일. 들뢰즈는, ‘응시한다contemplate’고 한다.

변한다고 하는, 차이 자체라는 개념이 있다. 우주는 한순간도 쉼없이 변한다, 차이난다. 차이를 만든다. 계속해서, 반복해서. 동일성이라는 개념을 부정하면서 차이와 반복을 어떻게 설명하는가? 이것이 『차이와 반복』을 읽는 팝콘각이다.

소위 메이저리그 철학을 ‘무시하고’ 쓰는 철학책은, 그래서 들뢰즈 말마따나 추리소설이 되어야 하고 공상과학소설이 되어야 한다. 과거의 철학책은 상상의 책들, 위조된 책들이라고 말하는 데까지 이르러야 한다.

이런 사정으로,

"반복이란 것은 그야말로 자신을 구성해 가는 가운데 스스로 위장하는 것, 스스로 위장함으로써만 자신을 구성하는 어떤 것이다."라거나 "반복은 가면들 아래에 있는 것이 아니라 이 가면에서 저 가면으로 옮겨 가면서 자신을 형성한다." "요컨대 반복은 그 본질에 있어서 상징적이며 상징과 시뮬라크르는 반복 자체의 문자이다." "가면이야말로 반복의 참된 주체이다." ...

이런 문장들은 차라리 들뢰즈의 위트인가? 라는 생각이 들 정도로 애잔하달까, 놀라운 표현력이랄까, 기발한 착상이랄까, 별별 생각이 다 드는 것이다.

반복이 실존한다면,

그 반복은 일반성에 대립하는 어떤 독특성,

특수성에 대립하는 어떤 보편성,

평범한 것에 대립하는 어떤 특이한 것,

변이에 대립하는 어떤 순간성,

항구성에 대립하는 어떤 영원성 등을 동시에 표현한다.”

If repetition exists,

it expresses at once

a singularity opposed to the general,

a universality to the particular,

a distinctive to the ordinary,

an instantaneity to variation and

an eternity to permanence.

—들뢰즈, 차이와 반복

**

<독서 노트>

1장 "차이 그 자체"는 플라톤, 칸트를 비롯해서 아리스토텔레스로 이어지는 '동일성'의 정체, 부조리함을 얘기하면서 시작한다. 그리고 ‘차이 자체’라는 개념을 위해 일의성univocity으로 시작한다. 둔스 스코투스Scotus, 스피노자Spinoza, 니체Nietzsche로 이어지며 펼쳐지는 일의성이라는 개념.

"즉 존재는 차이 자체를 통해 언명된다."

'언명된다'는 걍 편하게 '표현된다'로 생각하면 된다.

차이 자체가 존재를 표현한다.

이렇게 푹 하고 옆구리를 찌르며, 1장이 열린다.

*

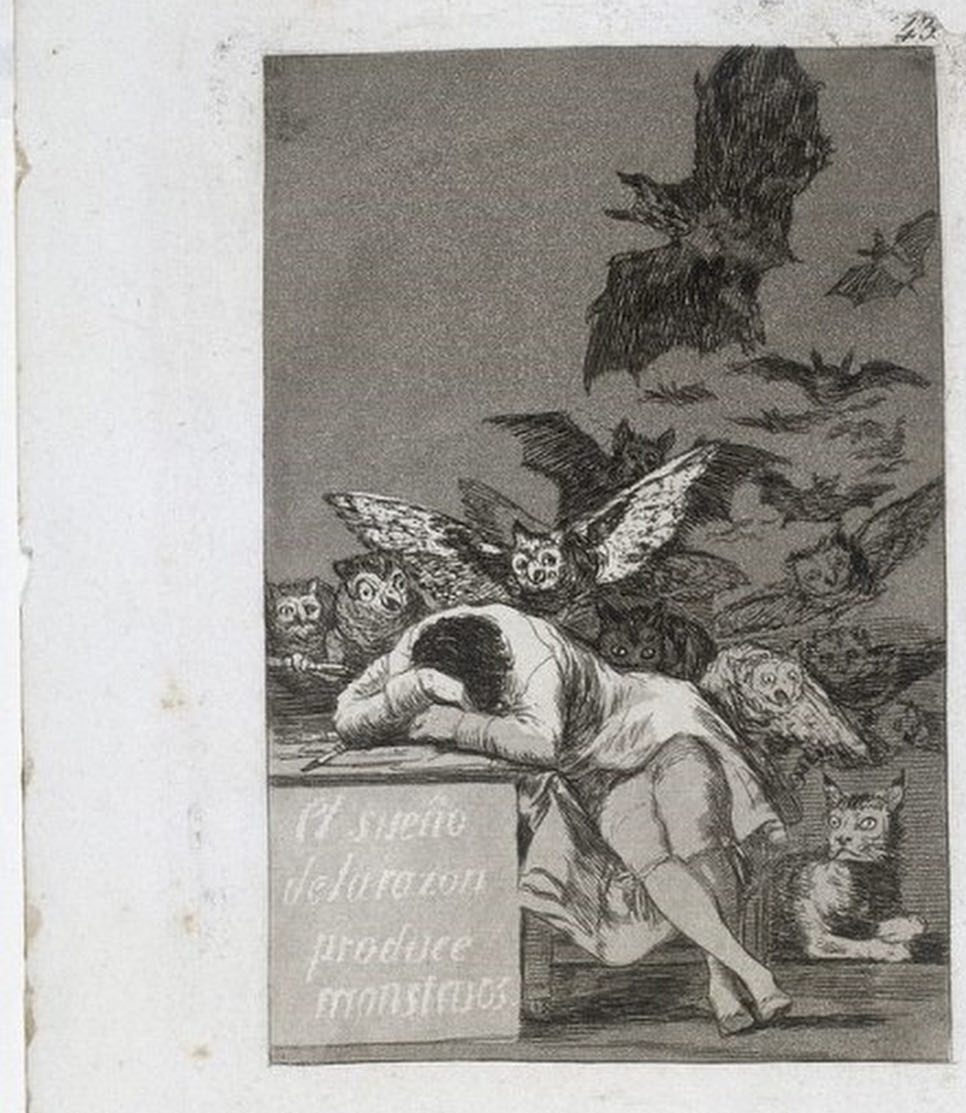

“괴물을 낳는 것은 또한 사유의 깨어 있음, 불면증이기도 하다. ... 사유는 차이를 '만든다.' 하지만 차이는 괴물이다.“

“말하자면 바탕ground이 바탕이기를 그치지 않으면서 표면surface으로 올라오고 있는 것이다.”

“그것은 영혼에 직접 작용하는 어떤 추상적인 선이다. 바탕이 표면으로 올라올 때, 인간의 얼굴은 분해된다.”

“그러다 파국으로서의 차이, 바로 그것이야말로 환원 불가능하고 반항적인 어떤 바탕ground을, 유기적 재현의 표면적인 균형 아래 계속 움직이고 있는 바탕을 증언하고 있는 것은 아닐까?”

*

동일성identity 없이 차이와 반복을 어떻게 말할 것인가? 라는 팝콘각. 이런 틀에서 보면, 들뢰즈의 입장이 좀 이해가 된다. 문장 하나하나가 애잔하달까, 놀라운 표현력이랄까, 기발한 착상이랄까, 아님 여유만만한 위트랄까.

*

김재인이 운영하고 있는 사이트: 철학과 문화론,

”들뢰즈의 『차이와 반복』 한국어 판본을 읽기 어려운 이유“ 시리즈가 있다.

armdown.net/?page_id=16

고야Francisco Goya, 이성의 잠이 괴물을 낳는다The sleep of reason produces monsters.

**

<독서 노트>

플라톤 철학 전체를 관통하는 유일한 문제, … 그것은 언제나 경쟁자들을 가늠하는 데 있다. …사물과 그것의 시뮬라크르를 구별하는 문제이다. 중요한 것은 차이를 만드는 것이다.

플라톤주의를 전복한다는 것, 그것은 모사copy에 대한 원본original의 우위를 부인한다는 것을 말한다. 그것은 이미지에 대한 원형model의 우위를 부인한다는 것이며 시뮬라크르와 반영reflection들의 지배를 찬양한다는 것이다.

영원회귀는 사물이 무한히 많은 모사copy들의 모사이고, 때문에 원본도, 심지어 기원조차도 계속 존속할 수 없다는 것을 의미한다. 바로 그런 이유에서 영원회귀는 ‘페러디‘의 성격을 띠고 있다고 말해진다. 즉 영원회귀는 자신이 존재하게(그리고 되돌아오게) 만드는 것에 시뮬라크르라는 자격을 부여한다. 영원회귀가 존재(비형상적인formless 것)의 역량power일 때, 시뮬라크르는 존재하는 것—’존재자’—의 참된 특성 혹은 형상form이다.

시뮬라크르simulacre는 차라리 원형model이나 특권적 위치라는 생각 자체를 반대하고 전복하는 행위이다. 시뮬라크르는 어떤 즉자적 차이를 포괄하는 심급instance, (적어도) 두 개 이상의 발산적 계열들을 포괄하는 심급이다.

*

1장 “차이 그 자체”의 클라이맥스는 후반부 6-7절이다. 플라톤주의의 전복overturning Platonism, 그리고 시뮬라크르. 들뢰즈에 대한 여러 책들에서 많이 인용되고 나오는 문장들과 내용이 나온다.

‘팝콘각’이라는 틀로 보면, 『차이와 반복』은 온통 문학적이다. 표현하는 방식이 그렇다. 이런 관점은 어깨에 힘을 빼고, 시를 읽듯, 글을 대하게 한다. ’표현‘의 묘미라는 점에선 스피노자적인 읽기가 된다.

진리는 메타포의 문제다, 라는 로티Rorty의 말. 문학책을 읽듯, 차이와 반복. 이미 익숙한 문장들, 개념들, 뉘앙스들이다. 모르는 부분은 영역과 대조하고 DeepSeek에게 물어보면서.

simulacre, 김상환은 ‘허상’이라고 번역했다. 그냥 ‘시뮬라크르’로 읽는 게 편하다.

**

<독서 노트>

우리는 응시에서 끌어내는 쾌락 때문에 나르키소스Narcissus임에도 불구하고, 우리가 응시하는 것을 통해 언제나 악타이온Actaeon이 된다. 응시한다는 것, 그것은 훔쳐낸다는 것이다to draw something from. 자기 자신의 이미지로 충만해지기 위해서는 언제나 먼저 다른 것을, 물, 아르테미스Artemis, 나무들을 응시해야만 한다.

순수 과거는 지나가는 현재들에 힘입고 또 그 현재들을 이용하는 가운데 재현 아래에서 나타난다. 즉 동정녀는 결코 체험된 적이 없었으며 연인의 저편에, 어머니의 저편에 있지만, 연인과 공존하고 어머니와 동시간적으로 존재한다. 현재는 실존한다. 하지만 오로지 과거만이 고집스럽게 자신을 주장하는 가운데 내속하며, 그 안에서 현재들이 지나가고 서로 충돌하는 요소를 제공한다.

클로소브스키Klossowski가 말하는 것처럼, 영원회귀는 나의 고유한 일관성, 나의 고유한 동일성, 자아의 동일성, 세계의 동일성과 신의 동일성을 배제하면서 성립하는 비밀스러운 일관성coherence 이다.

—들뢰즈, 『차이와 반복』, 2장 「대자적 반복」 중에서

*

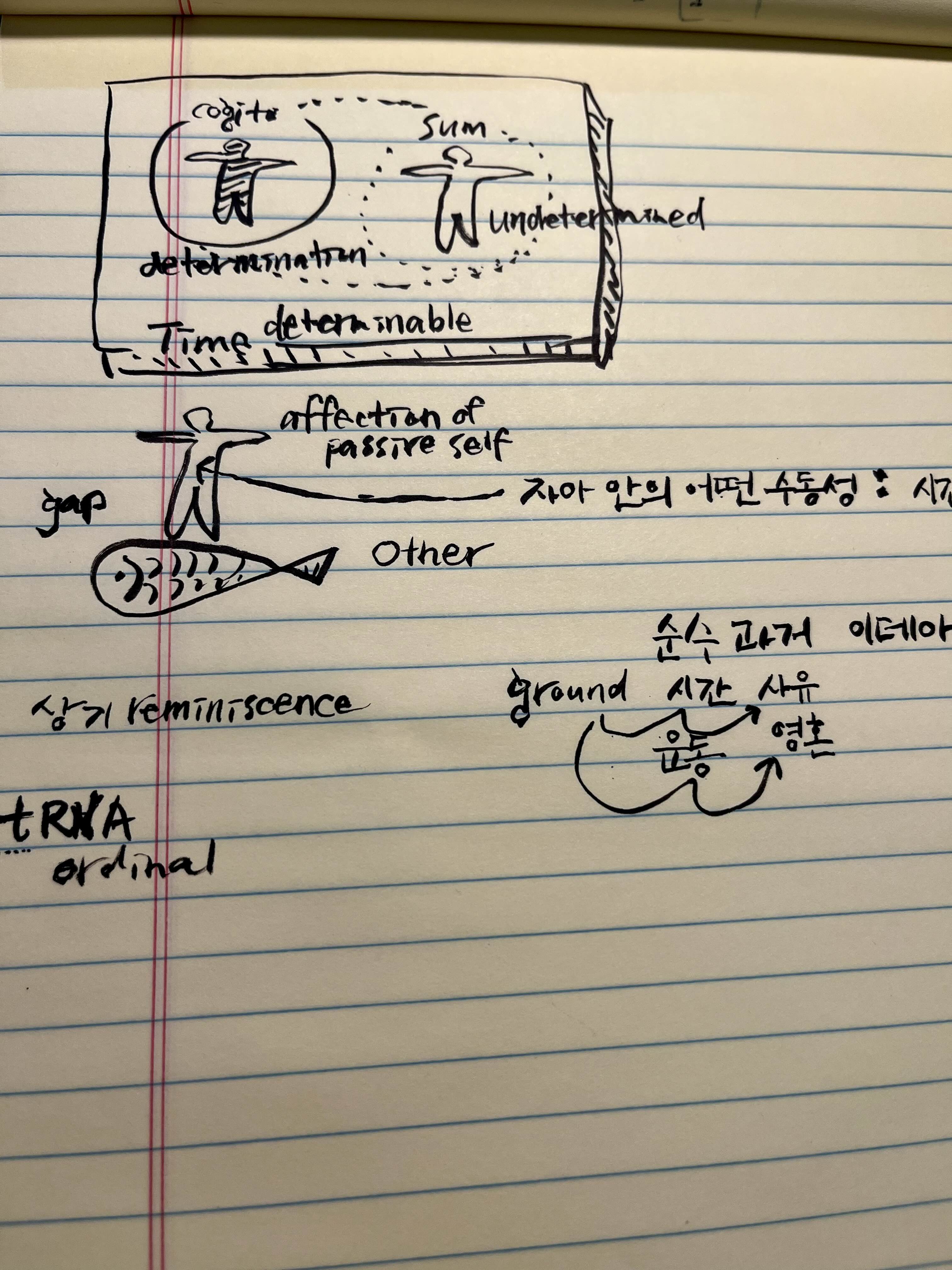

이런 문장들이 눈에 들어온다. 들뜨게 좋다. 물론 그리스 신화의 그 내용을 어느 정도 알아야 하고, 베르그손의 지속과 기억에 익숙해야 하고, 니체의 영원회귀가 낯익어야 하지만 말이다. 때론 그림을 그려보며 골머리를 썩이며.

『차이와 반복』은 가장 문학적인 철학책, 가장 철학적인 소설 중에 하나다.

**

<독서 노트>

1, 2장 제목은 “즉자적 차이,” “대자적 반복”이다.

‘대자對自‘는 헤겔 용어로, 자기를 대할 수 있는 존재. 주체성, 자기 의식과 연관된 개념이고. ‘즉자卽自‘는 변증법에 나오는 부정의 운동을 통해서 자기 의식으로 나가지 못한 존재, 그냥 자기가 된다. 현상학으론, 어떤 시선이 가는, 시선에 포착된 것이 대자적 존재이고 그 외의 것은 즉자적인 것이 된다.

2장은 ‘대자적‘답게 바라보는 어떤 것, 응시contemplation로 시작한다. 흄의 개념인 상상작용imagination, 습관habit과 베르그손의 개념인 수축contraction이 어울린다. 응시와 자기만족 혹은 쾌락이 상관하고, 이 응시들은 뒷부분에 나오는 애벌레주체와 연결된다. 수축, 습관, 응시.

우리는 어떤 응시들이고, 우리는 어떤 상상들이다. 우리는 어떤 일반성들이고, 우리는 어떤 경쟁적 지망들claims[플라톤]이며, 우리는 어떤 만족이다.

*

반복의 세 가지 종합이 시간의 세 종합이다. 1장이 플라톤주의 뒤집기라면, 2장은 칸트 뒤집기가 된다. 세 종합은 칸트의 **『순수이성비판』, 『실천이성비판』, 『판단력비판』** 의 형식을 빌어쓴 뒤집기다, 라고 한다. 칸트가 드러내준 균열, 칸트가 시작한 “어떤 한없이 긴 이야기의 시작”이 있다. “나는 어떤 타자이다”로 집약되는 이야기.

처음부터 끝까지 나는 어떤 균열을 겪고 있다. 즉 나는 시간의 순수하고 텅 빈 형식에 의해 균열되어 있다. 이런 형식을 통해 볼 때, 나는 시간 안에서 나타나는 수동적 자아의 상관항이다correlate. 내 안의 어떤 틈이나 균열, 자아 안의 어떤 수동성, 바로 여기에 시간이 의미하는 바가 있다.

*

뒷부분에 나오는, 프로이트의 ‘죽음본능’을 니체의 영원회귀로 뒤집는 부분도 인상적이다. 하지만, 이 모든 내용을 떠나서 2장은 이 문장을 기억하는 것으로 족하다.

들판의 백합은 단지 자신의 실존을 통해 이미 어떤 영광을 노래하고 있다. 하늘, 여신과 신들의 영광을, 다시 말해서 자신이 수축하면서 응시하는 요소들의 영광을 노래하는 것이다. 어떤 유기체가 예외이겠는가?

**

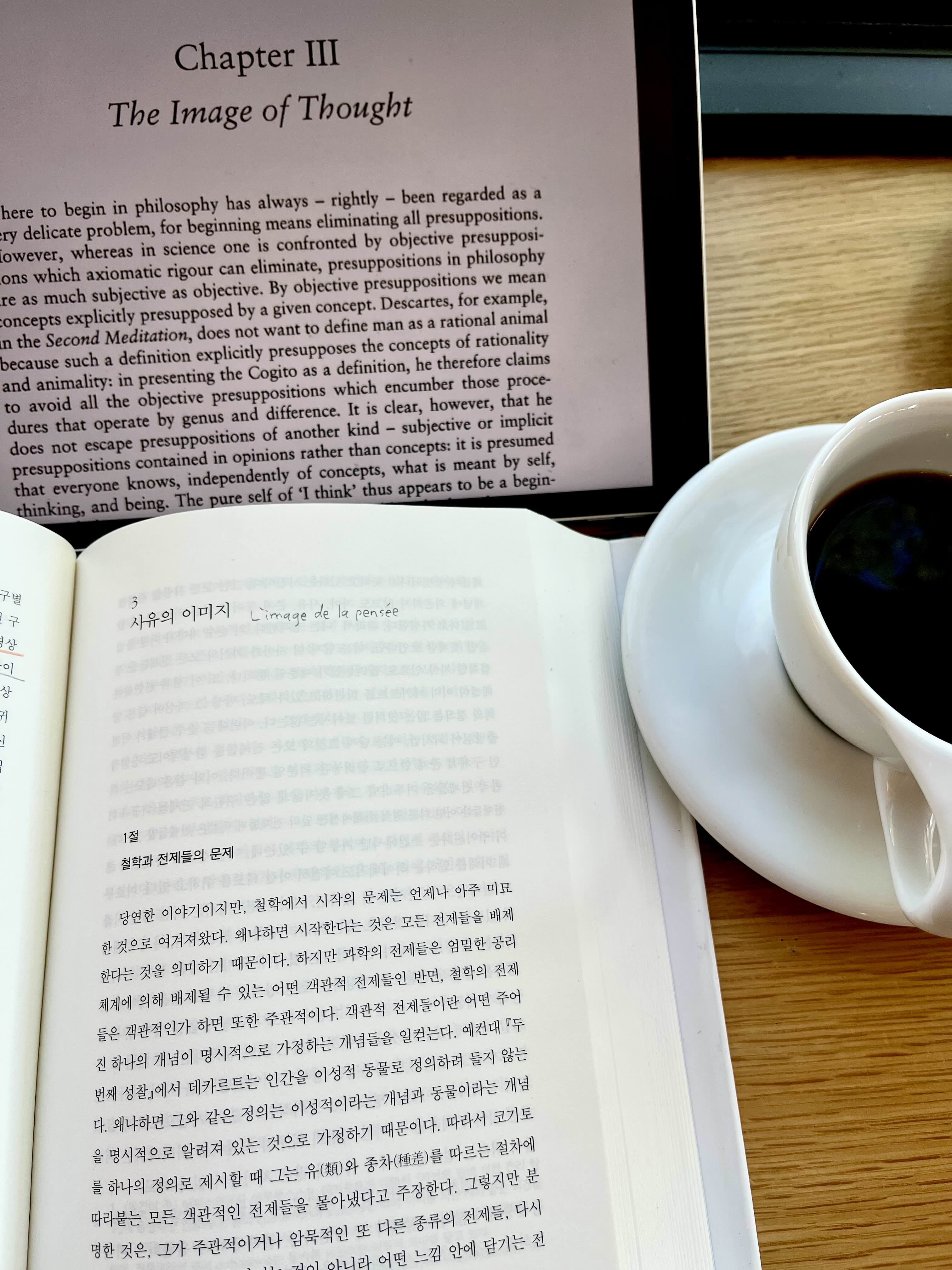

<독서 노트>

독단적 사유의 이미지dogmatic image of thought를 깨뜨리자, 란 말은 “부처를 만나거든 몽둥이로 때려 죽이고..”란 말과 같은 의미. 그러므로, 누군가가 “새롭고 참신한 사유의 이미지를 만들어내자”라고 말한다면 그건 “새로운 부처를 만들어 모시자”란 말을 하는 것.

가끔 (어느 프랑스 철학자까지도), 독단적 사유의 이미지를 극복하고 새로운 사유의 이미지를 만들어야 한다, 라는 글을 보는데. 『차이와 반복』, 3장 「사유의 이미지」를 다시 읽어보라 권하고 싶어진다. 이런 의미에서, ‘사유의 이미지’는 <잠재성>에 속하는 개념이라는 이진경의 말은 적확하다고 생각한다. 그 적확함으로 사유의 이미지를 맵핑mapping하련다.

일단, 이런 대담한(?) thesis statement를. 대담하지 못하게 가지런하고 소심한, 그럼에도 불구하고 리버럴한 동네에서.

*

> 분명 어떤 모델이 실제로 있기는 있다. 재인再認recognition의 모델이 바로 그것이다. 재인을 정의하는 것은, 똑같은 것으로 가정된 어떤 대상에 대해 적용되는 모든 인식능력들의 조화로운 일치이다. <

> ”나는 생각한다“는 재현의 가장 일반적인 원리이고, 다시 말해서 이 요소들의 원천이자 모든 인식능력들의 통일이다. 가령 나는 개념적으로 파악한다, 나는 판단한다, 나는 상상하고 회상한다, 나는 지각한다 등은 코기토cogito에서 뻗어 나오는 네 갈래의 가지에 해당한다. 그리고 정확히 말해서 바로 이 가지들 위에서 차이difference는 십자가의 수난을 당하는 것이다. <

그 누구에게도 아픔을 주지 않는 사유, 사유하는 자에게도 그 밖의 다른 이들에게도 일체 고통을 주지 않는 사유는 도대체 사유일 수 있을까?

—들뢰즈, 차이와 반복

**

<독서 노트>

옮긴이 김상환은, 『차이와 반복』 전체를 인체에 비유해 이렇게 말한다: 서론(반복과 차이)은 머리에, 1장(즉자적 차이)과 2장(대자적 차이)은 두 팔에, 3장(사유의 이미지)은 가슴에, 4장(차이의 이념적 종합)과 5장(감성적인 것의 비대칭적 종합)은 배에, 결론(차이와 반복)은 두 다리에 해당할 것이다.

어찌보면 ‘서론’ 장이 가장 읽어나가기 힘든 지옥의 장일 수 있다. 내용이 넓고(산만하고) 맛보기를 시전하듯 스쳐지나간다 (친절하지 못하다).

*

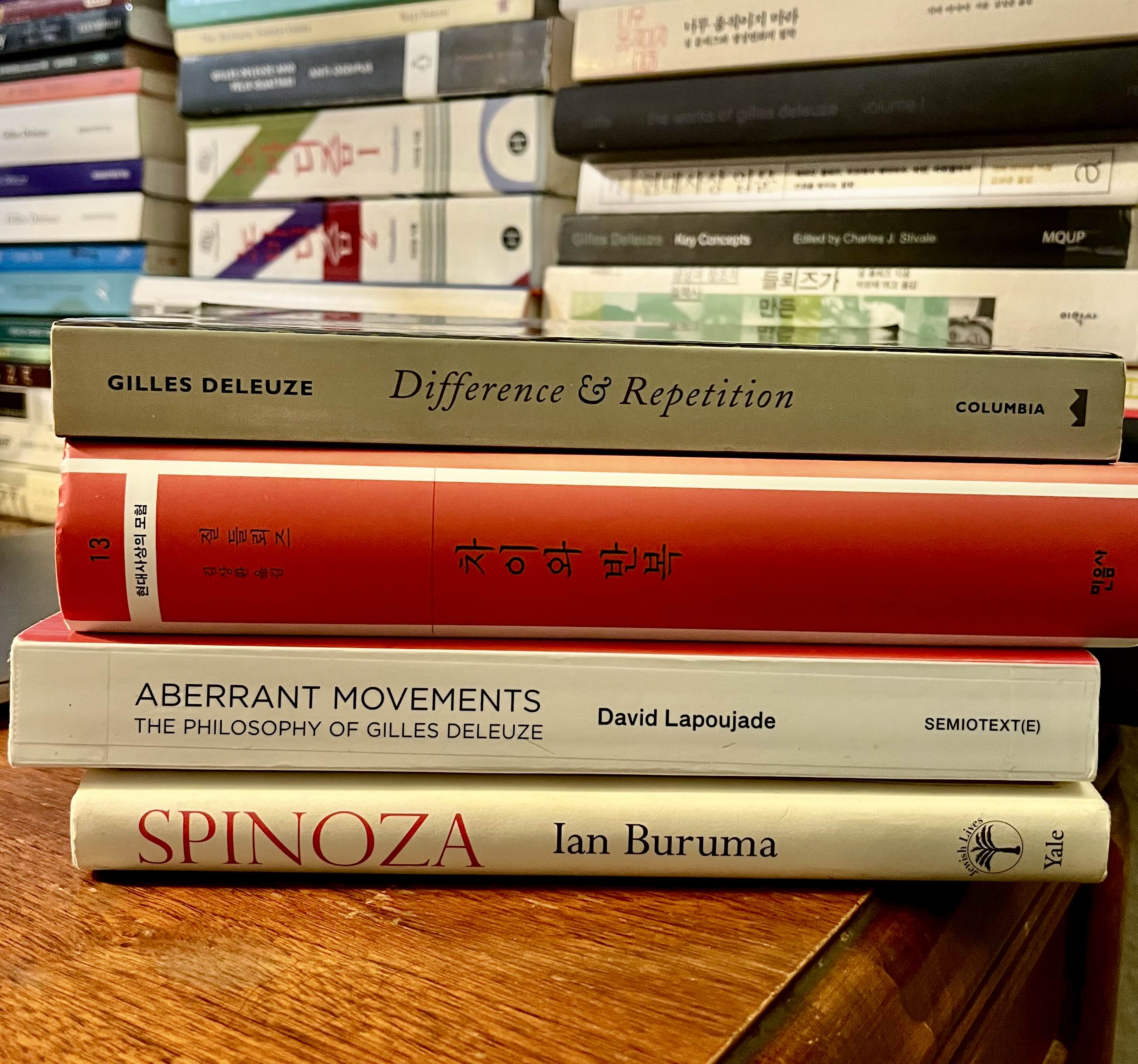

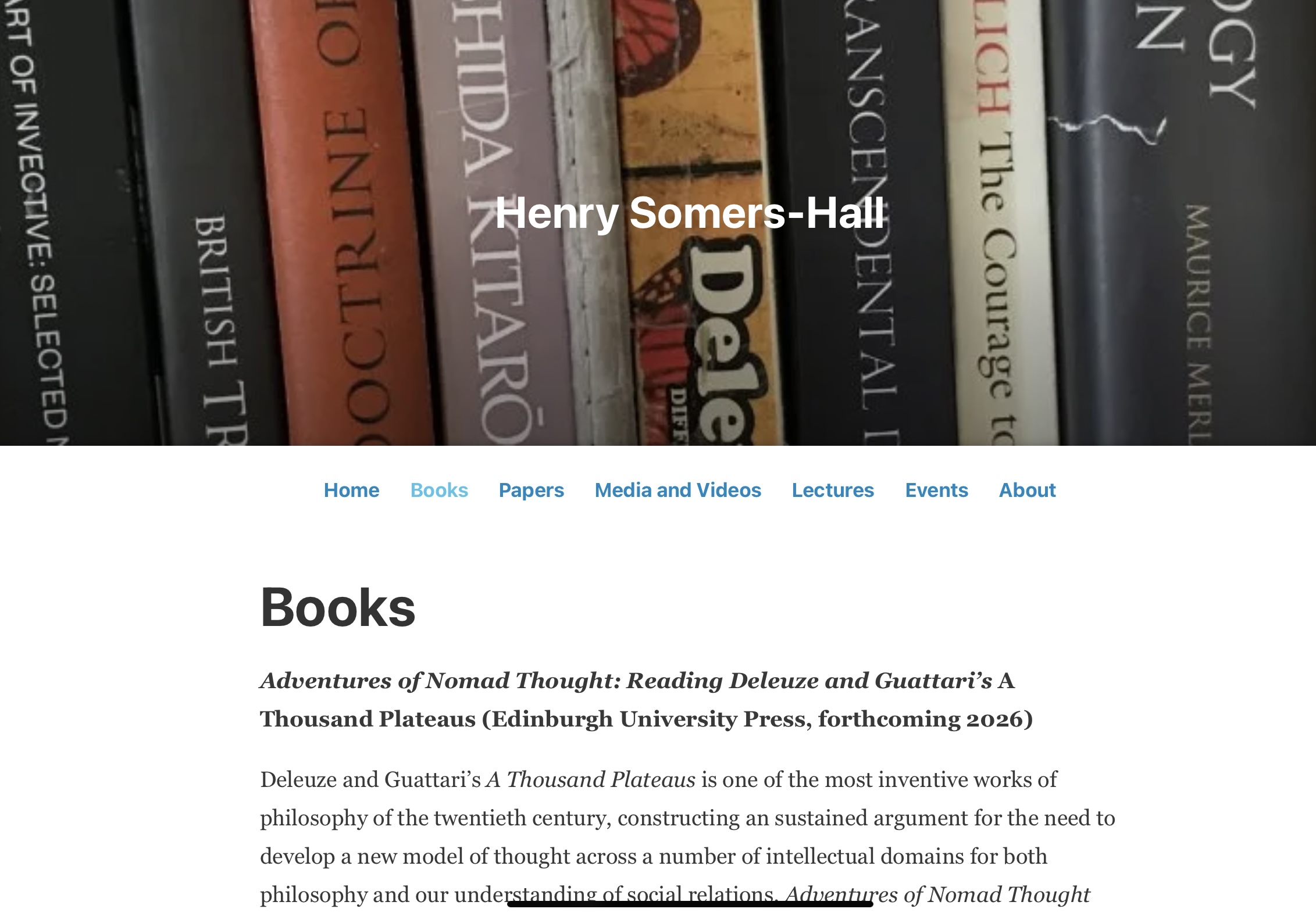

AI DeepSeek는 유용한 툴이다. 세미나나 강의코스가 마냥 부러웠는데, 조금은 덜 부럽다. 처음으로 다른 해설서들과 같이 읽고 있는데, 적잖은 도움이 되고 있다. 해설서는 처음부터 다 읽는게 아니라, 원하는 곳만, 설명이 맘에 드는 부분만 선별해서 읽고 있다. 총정리로 『The Works of Gilles Deleuze I: 1953-1969 (2020, Jon Roffe)』의 「차이와 반복」 장을 읽을 계획. 이 책은 한역본이 나와 있다.

Henry Somers-Hall, Deleuze's Difference and Repetition: An Edinburgh Philosophical Guide (2013)

James Williams, Gilles Deleuze's Difference and Repetition: A Critical Introduction and Guide (2013 2nd)

Joe Hughes, Deleuze's Difference and repettion: A Reader's Guide (2009)

Somers-Hall 홈페이지,

henrysomershall.net/books/

*

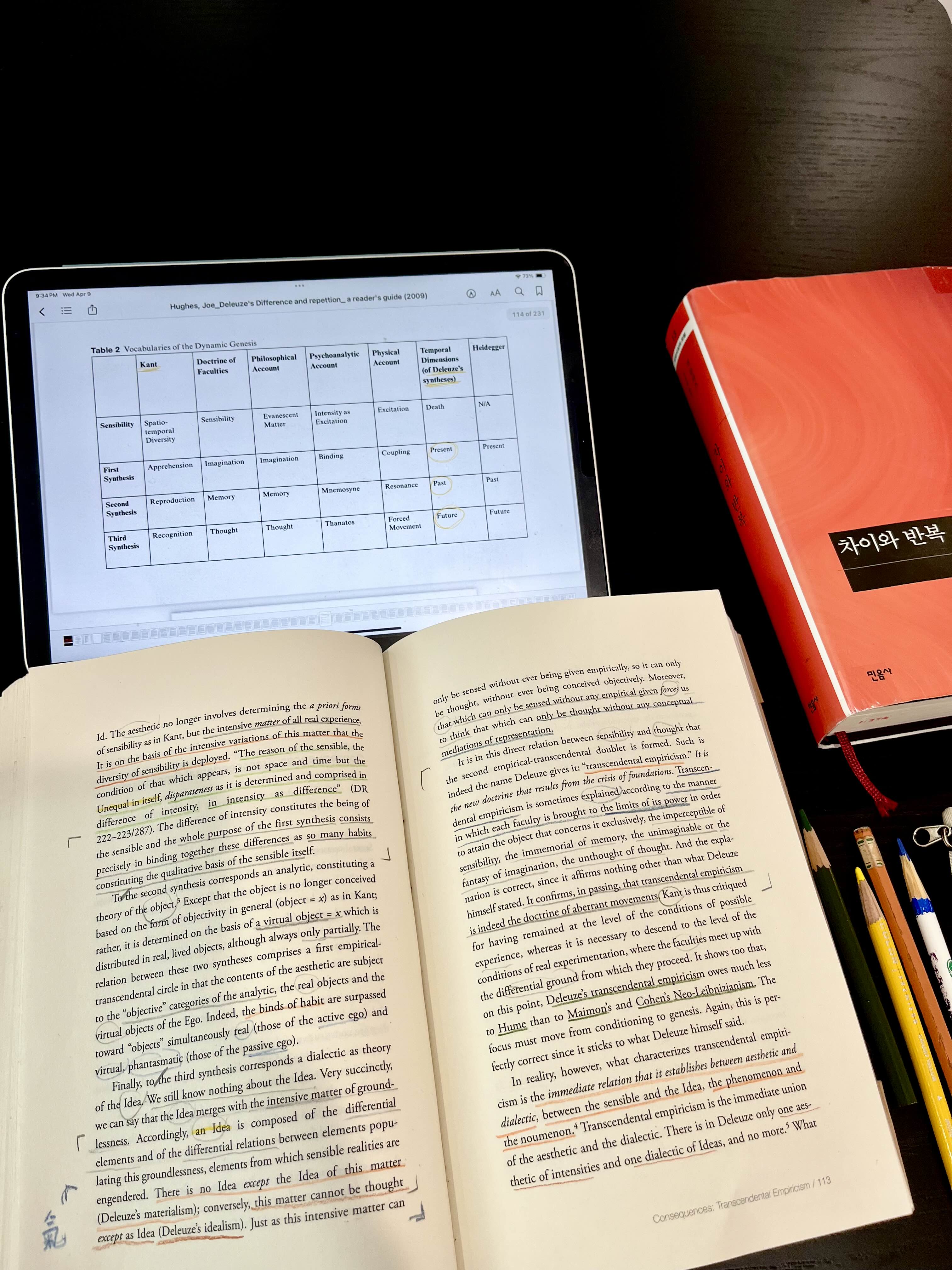

어느 해설서에 의하면, 2장 「대자적 반복」이 가장 읽기 힘든 장이라고 한다. ‘반복의 세 가지 종합‘은 시간의 세 가지 종합이라는 말과 겹치는데. 흄과 베르그손이 나오는 철학사적 종합, 프로이트가 나오는 심리분석적 종합, 물리역학적 종합, 칸트가 나오는 칸트 페러디적 종합 등등 온갖 ’세 가지 종합’이 겹치고 얽힌다. 이 하나하나를 도장깨기식으로 시간을 들여야 한다.

들뢰즈읽기를 통해 느끼는 가장 흥미진진한 것이 주체, 자의식, 자아 라는 개념깨기다. 내게 이런 성향이 있는 줄은 몰랐는데, 이런 부분이 나오면 흥이 솟는다. 2장은 어찌보면 가장 철저한 주체와 동일성 비판이고 극복이다, 내겐.

라푸자드Lapoujade의 「Consequences: Transcendental Empiricism」이 아마도 4-5장의 내용 정리라고 할만한데, 『차이와 반복』을 읽는데 자극이 되는 에세이다. 내멋대로 생각하자면, ‘들뢰즈의 기철학氣哲學’ 쯤.

#차이와반복